末永ブログ

なぜ、あなたの指示は伝わらない?「上司と部下」が阻む心理的安全性

2025年7月3日

上司部下という表現は組織にとって良いことか?

私たちは日頃から「上司」と「部下」という言葉を無意識に使用しています。しかし、この表現に違和感を感じたことはないでしょうか?

「上」と「下」という漢字が示す通り、この言葉は明確な上下関係を暗示します。確かに昔の縦社会では、組織を動かす上で必要不可欠な概念でした。

しかし、その言葉が「上の人間には権限がある、下の人間は従うべき」というイメージを植え付けているのもまた事実です。

「言われたことだけ症候群」は言葉の弊害から生まれる?

最近の組織で働く人の動きをみて感じることがあります。

それは、以前にも増して「言われたことだけする」「自分の担当する範囲を決めたらそれだけ」「周りの人の動きには無反応」という事象が少なくないということ。

この背景には、「自分は下の立場だから、それは上の立場の人が考えるべきことだ」という、ある意味で”上の人の役割の遂行”を期待している意識が隠れているように感じます。

あるいは、「余計なことは避けたい」「無駄なことをして評価を下げたくない」という心理も作用しているかもしれません。

もちろん誰もがそうではありませんが、今後「自分で線引きした仕事をする人」はさらに増えるでしょう。

だからこそ、私たちは「組織の上司と部下という関係性」を根本から考え直す時期に来ています。

上司部下という表現をすぐに変えるべきだという短絡的な話ではなく、大切なことは「言葉の表現が、”組織の文化”にどのような影響を与えているか」を理解するために深く考えることです。

組織のなかで「共に働く仲間」として機能させるために何が必要なのでしょうか?それは、働く一人ひとりが対等な人間であるという”大前提”を再認識することです。当たり前のことだと感じるかもしれませんが、それでもなお、組織内で人間関係の軋轢や、あってはならない事は絶えません。

この問題を減らすために、私たちは何をすべきか?その答えの一つが、「上司と部下」という人を分ける表現がもたらす弊害に気付くことだと私は考えています。

もし仕事が面白く心から楽しめているなら、「上司」や「部下」といった立場の表現は気にならないかもしれません。しかし、どうしても「上下」という響きが、組織にどこか閉塞感を与えているように感じるのです。

「上司ガチャ」「部下ガチャ」…その言葉がもたらす危険な諦め

最近ではこんな会話もよく耳にします。

「上司ガチャに外れた…」「今度の配属で新チームに行くけど、部下ガチャに外れたって思われたくないな…」

SNSを中心に使われるようになった言葉”ガチャ”。

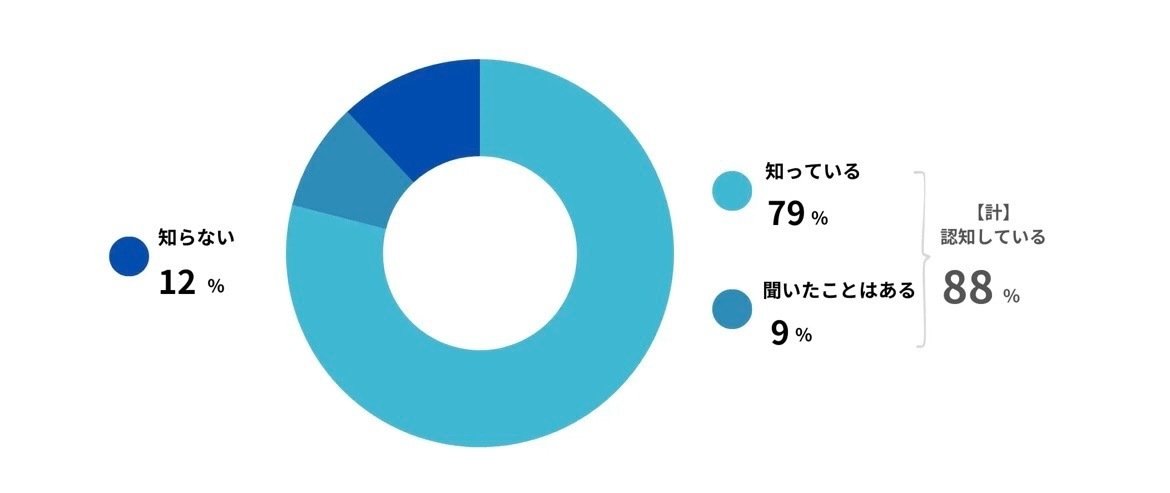

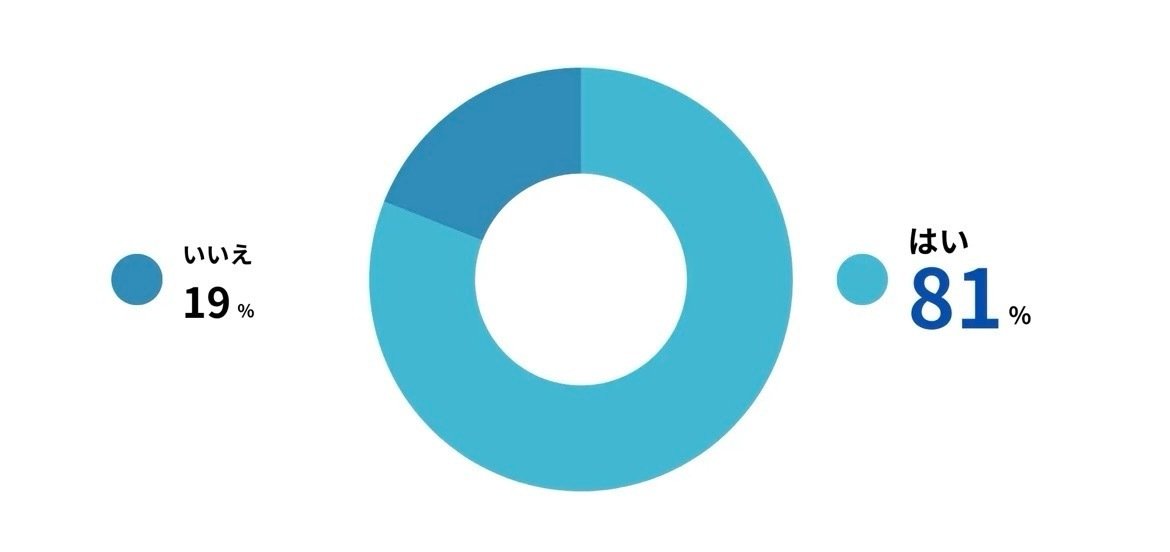

上司ガチャ、配属ガチャ、部下ガチャ….主に上司や企業の人事体制に対する不満を表現した造語です。ある調査によると、この「上司ガチャ」の認知度はなんと約90%にものぼり、さらに8割以上の人が実際にハズレを経験したと感じているという驚きの結果が出ています。(!)

”自分でコントロールできない事柄”をネガティブな観点で捉え、「当たり」か「ハズレ」かで評価するこの言葉。

最近では、上司側から部下に対する「部下ガチャ」も話題です。部下も上司を選べないけれど、組織においては上司もどんな部下が来るかは運のうち…というものです。

「〇〇ガチャ」がここまで流行したのは、言葉の持つ語感の良さとインパクトも当然ながら、制限された事に対する抑圧感への共感があるからでしょう。

ガチャという言葉を用いることで、ある種の”解放感”が生まれます。それは「自分にはどうにもできない運任せなことだ」と、理不尽さを表現できるからです。しかしその反面、容易にガチャという言葉を利用することで、「じゃあこれはもうダメなんだ」「この人とは絶対に合わない」と早々に諦めや見切りをつけてしまう危険性もはらんでいます。

その言葉を利用することで心が軽くなるポジティブな側面と、更なる理解や改善への努力から遠ざかってしまうネガティブな側面、両方あることを認識しておくべきだと感じます。

「言葉は薬にもなれば、凶器にもなる」

私たちは日々、無意識のうちに言葉を繰り返し使っています。その積み重ねが、やがて自分に浸透していき思考や人格を形成していくのです。

だからこそ、「どのような意図でその言葉を使うのか」という意識を持って、言葉を選び、使い分けることが重要です。この「使い分ける選択」ができるのは、自分自身しかいません。

「思考に気をつけなさい、それはいつか言葉になるから。

言葉に気をつけなさい、それはいつか行動になるから。」

今後、言うまでもなくAI社会は加速していきます。

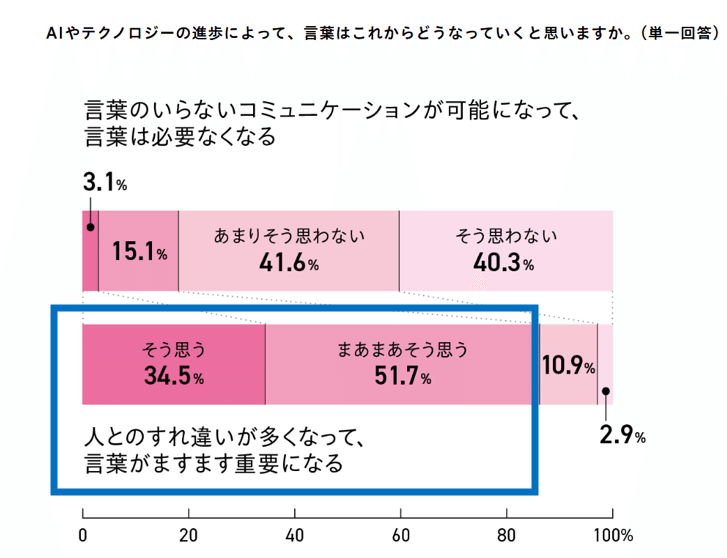

以下の調査にもある通り、この時代の進歩に伴って「人とのすれ違いが多くなり”言葉”がますます重要になっていくこと」が予想されます。

仕事だけでなく人生において、明確な「答え」が存在しない問題は山ほどあります。そして、その答えが見えにくい問題ほど、重要度が高いものです。試行錯誤なしには乗り越えられないでしょう。

「ガチャだから」と片付けられない問題に対し、どのように考え、言葉を使い、そしてどんな影響を与えるのか。この問いと向き合い続ける思考体力が、今私たちに求められています。

この思案した先に、問題を乗り越えていくための自分なりの答えが見えてくるのでしょう。

ここまでご覧いただきありがとうございます。

引用 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000057.000028179.html https://www.mitsumura-tosho.co.jp/webmaga/kotoba-to-manabi/tokotoba/detail01