末永ブログ

「できない」は健全な証拠?~管理職の悩みを乗り越えるヒント~

2025年6月13日

自分には能力がない…その気持ち「極めて健全」です

多くの企業のマネージャーの方々と接する中で、私はある共通の「問い」のような「悩み」のような言葉を耳にします。

「いろいろ考えて仕事を進め、部下にも気を遣っているつもりでも、上司から『あの件はどうなっている?』と問われると、できていないことばかりだと気づかされるんです。」

「できないことばかりで…自分には能力がないのではないかと感じてしまいます。」

この声を聞いて、私の率直な意見は「その気持ち、マネージャーとして極めて健全です」ということです。

マネージャーの役割に就いている人は、実はほとんどの人が内面ではそう感じながら仕事をしているものです。ただ、いかにもできているように外見では見せています。しかし実際は、水鳥が表では悠然としながらも、水の中では必死で足を動かしている動きと同じ。彼らもまた、そうして業務を推進しているのです。

部下が怖い…? 変化するマネージャーの悩み

管理職の悩みの種類も徐々に変化しています。

特に顕著なのは「部下を指導することが怖い」という声です。管理職の65%が部下を叱ったことが無い時代。「こう言うとハラスメントに当たるのではないか?」という恐怖感から指導することを避ける傾向になってきました。

しかしこうなるのも無理はないかもしれません。コンプライアンス遵守の取り組みやハラスメント研修の強化が浸透してきたのは間違いなく良いことですが、その一方で、それらを意識し過ぎた結果どう部下に接する事が正解なのか分からない人が増えているのです。

また、部下から上司に対して行われる「逆パワハラ(逆ハラ)」も増加傾向にあります。ある調査では、”約半数”の職場で逆ハラがあると判明しました。そしてその中でも特筆すべき点は、「適切な指導に対しても『パワハラだ』と大げさに言う社員がいる」という回答は、ハラスメント対策を十分に行っている企業の方が高い傾向が見られました。

適切に対策するためには、正しい知識とハラスメントの境界線に対する深い理解が欠かせません。

管理職は罰ゲームなのか?

最近は「管理職は罰ゲーム」といったネガティブなイメージで語られることが多く、私は率直に「残念だな」と感じます。このイメージが浸透した結果「管理職になりたくない」という潮流が若手社員の間で高まっていると言われています。

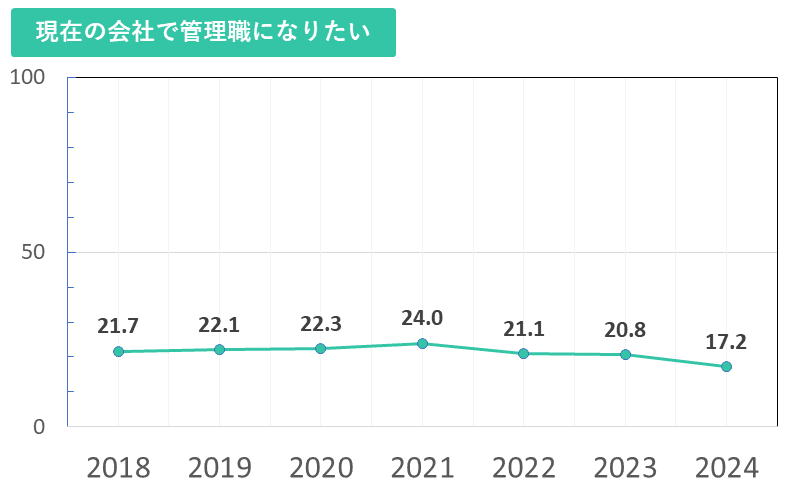

実際に調べてみたところ、ある調査では一般社員の7割以上が「管理職になりたくない」という結果がでました。そして、年々その傾向が強まっているという事実もあります。つまり、活躍が期待される若い世代ほど「現在の会社で管理職になりたい」という人が減っていっているのです。

マネージャーの役割は本当に重要です。しかし。その”本来的な大切さの価値”が正しく伝わっていないことが残念なのです。確かに管理者にも色々な方がいるのは事実です。人間的に「いくら何でも」という人もいますし、表と裏の顔の違いに辟易するような人もいます。そして、もちろんそうではない素晴らしいマネージャーも多く存在するのです。

上長のポジションにいる方は、管理者の”役割の意味”を真面目に考えれば考えるほど、自分の能力に疑問を感じるようです。しかし、大切な役割に就く人ほど、内面では葛藤し、迷い、自問自答し、気がかりを抱えながら判断をして行動しているのではないでしょうか。だからこそ、彼らは学ぼうとし、人の話を聞こうとします。そして、その過程で人間的にも、キャリアにおいても、より充実感が増していくのだと私は信じています。

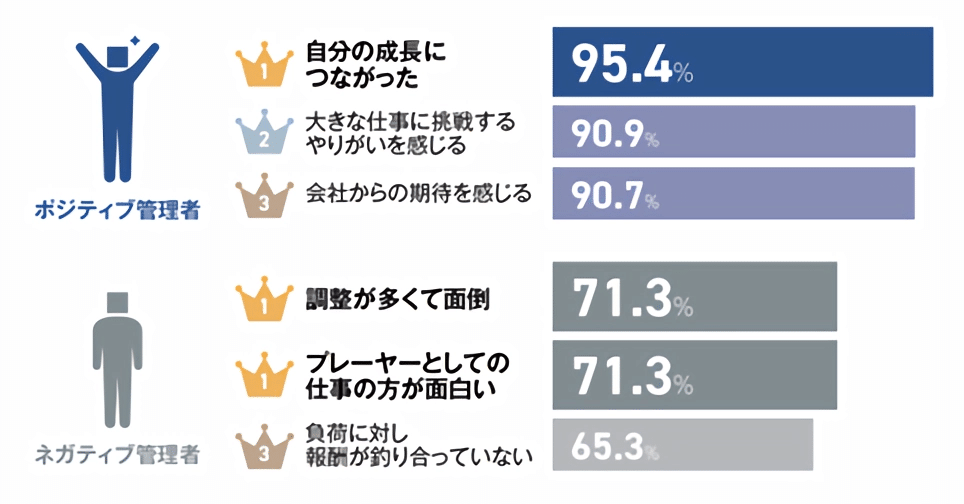

上の図から分かるように、管理職が過度な負担を感じると、どうしてもネガティブな姿勢に陥ってしまいます。だからこそ、管理職の負担を適切にコントロールし、内面的な動機づけや自信を育むサポートが不可欠となります。そうすることで、マネージャーたちは「自分の成長につながった」「大きな仕事に挑戦するやりがいを感じる」「会社からの期待を感じる」と実感できるようになるのでしょう。

ここまでご覧いただきありがとうございます。

【引用】・https://www.jmam.co.jp/hrm/column/0095-kanrishokuchousa.html

・https://www.persol-group.co.jp/service/business/article/13795/

https://woman.excite.co.jp/article/lifestyle/rid_Kurasso_40109/pid_6.html ・https://www.re-current.co.jp/column/column/8339/